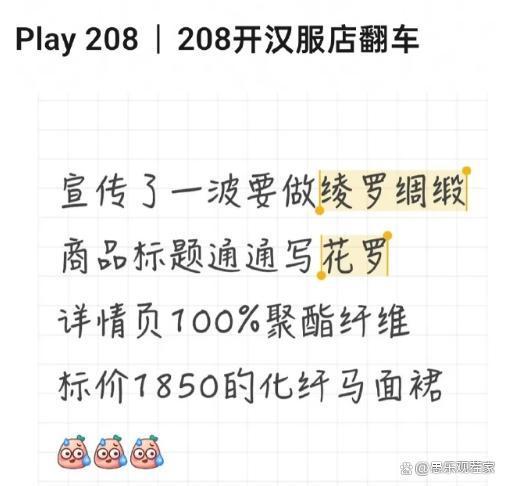

“一人一版”的马面裙卖1850元红盘,面料却是100%化纤——这事儿闹上热搜后,很多人第一反应是:“徐娇是不是在割粉丝韭菜?”

要理清这事儿,咱们得先搞明白:为什么一条裙子能掀起这么大浪?

1850元买条化纤裙,到底值不值?

对普通消费者来说,1850元不是小数目。花这么多钱买条裙子,期待值自然拉满。可当大家兴冲冲点开商品详情页,看到“100%聚酯纤维”几个字时,心理落差就来了——这不就是化纤吗?

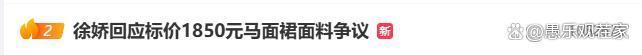

咱们得说实话:化纤不丢人。现在很多高端化纤面料手感、垂感都不错,还容易打理。问题出在宣传上——又是“绫罗绸缎”,又是“花罗”,这些词在大家印象里都是真丝级别的贵重面料,结果却是化纤,难免让人有种“上当”的感觉。

这就好比你去高档餐厅,菜单上写着“秘制鲍鱼”,端上来却是香菇做的素鲍鱼——味道或许不错,但和你期待的完全不是一回事。

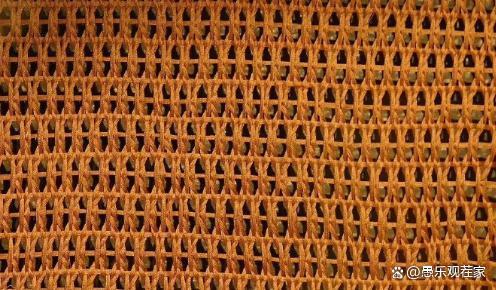

徐娇的回应是:“罗是一种织法”。这话没错,传统“罗”确实指的是一种带有孔眼的织法,历史上多用真丝织造

“织法”和“材质”红盘,哪个更值钱?

这事儿背后,其实是一场关于传统工艺价值的讨论。

支持徐娇的人认为:传统织法的复原本身就需要成本。就像你买手工刺绣,贵的是手艺人的时间和技艺,不是那几根丝线。徐娇说这次用的罗是“特别定制”,如果真是复原了某种濒临失传的织造工艺,那1850元或许有其道理。

但质疑的人说得更直白:复原传统织法值得鼓励,但用化纤来复原,然后卖这个价钱,是不是有点矛盾?

举个不太恰当的例子:就像你用现代印刷技术仿制一幅古画,印得再精良,它也不是原作。你可以说这是“让传统艺术走进现代生活”,但要是按原作的价格卖,大家就会问:我花的钱到底买的是什么?

这里面的核心问题是:当我们为传统工艺买单时,我们到底在为什么付费?是为那个“传统”的名头,还是为工艺背后真实的成本?

传统与商业的平衡点在哪里?

徐娇说“希望把这种中国传统织造工艺带回现代生活”,这个初衷是好的。传统文化需要现代化,需要被更多人看见和使用红盘,否则只能待在博物馆里。

但商业化的路上,如何平衡“传统”与“现代”、“情怀”与“实惠”,是个难题。

完全按照古法,用真丝手工织造,成本可能上万,绝大多数人买不起;完全用现代材料大规模生产,又失去了传统的韵味,卖不上价。

徐娇团队选择了一条中间路线——用现代材料模仿传统织法,定价在轻奢级别。这个选择本身无可厚非,但关键在于沟通方式。

如果一开始就大大方方说:“我们复原了传统罗的织法,但为了降低成本和便于打理,采用了高端定制化纤”,或许争议会小很多。毕竟现在年轻人反感的不是高价,而是信息不透明。

年轻人为什么对“汉服溢价”如此敏感?

汉服圈有个很有趣的现象:一方面,大家愿意为爱好花大价钱;另一方面,大家对“溢价”特别敏感。

这是因为,很多汉服爱好者是看着这个行业从无到有、从小众到主流的。早期汉服多是爱好者自发研究、小规模制作,带着浓厚的“为爱发电”色彩。现在汉服商业化,品牌化,价格水涨船高,大家自然要问:涨价的理由是什么?

是为了更好的设计?更考究的工艺?还是仅仅为了品牌溢价?

徐娇作为公众人物开店,本身就带着明星光环,这既是优势也是负担——大家会用更高的标准来要求她。毕竟,粉丝的信任是宝贵的,一旦受损,很难修复。

说实话,让传统工艺活下去,确实需要商业化。但商业化不意味着就要高高在上。

日本有很多传统工艺现代化的成功案例。比如京都的老牌纺织品店,会用传统技法制作符合现代审美的围巾、手提包,价格不菲但明码标价,材料、工艺、设计师理念都讲得清清楚楚。消费者知道自己为什么付钱,付得心甘情愿。

我们的传统工艺复兴,或许也需要这样的“透明化”——不仅告诉消费者这是什么,还要讲清楚为什么值这个价。传统不是用来唬人的招牌,而是需要被理解的价值。

徐娇马面裙的争议,说到底是一场关于“价值认同”的讨论。

在消费升级的今天,人们愿意为文化、为设计、为工艺付费,但要求物有所值、信息透明。这对所有想把传统文化商业化的品牌来说,都是一个提醒:你可以定价高,但理由要足够硬;你可以创新,但要尊重消费者的知情权。

传统很美,但守护传统的方式,不应该是一味地堆砌术语和抬高价格,而是让更多人真正理解并认同其价值。只有这样,传统才能真正地“活”在当下红盘,而不是成为商业包装下的噱头。

毕竟,真正的文化自信,不在于卖得多贵,而在于经得起多严苛的审视。#第27期娱乐热点剧评社#举报/反馈配查网提示:文章来自网络,不代表本站观点。